- A la découverte du Chemin des Dames tout l’été !

Chaque jeudi de l’été découvrez coins et recoins du Chemin des Dames à travers des visites guidées d’une heure et demi. Village détruits et champs de batailles s’ouvrent à vous et vous feront découvrir leurs histoires.

Jeudis de l’été (juillet – août)

RDV au Centre d’Accueil du Visiteur | Déplacement en véhicule personnel

Durée : 1h30

Adultes : 9€ | -7 ans : gratuit

Sur réservation | Réservez votre billet en ligne

- Escape game : Le cas du gaz K

Un médecin allemand vivant en 1918 et parvenu à voyager dans le temps. Il a besoin de votre aide : un tout nouveau gaz anglais fait des ravages. Il lui faut trouver un antidote au plus vite et il en est sûr : il est caché au CABA. En collaboration avec les archives départementales de l’Aisne.

25 juillet 1er, 8, 22 août 2023 à 15h et 17h

RDV aux archives départementales, CABA Parc Foch

Durée : 1h

Gratuit

Sur réservation au 03 23 24 61 47

Groupes constitués de 6 personnes maximum, à partir de 8 ans.

EXPOSITION

- « Soldats d’hier, soldats d’aujourd’hui : regards des Peintres de l’armée »

L’armée française reconnait officiellement plusieurs artistes qui sont agréés comme « Peintres de l’armée ». Ces artistes contribuent ainsi par leurs talents à apporter, à leur niveau, ce « supplément d’âme » sans lequel l’armée et l’action militaire n’auraient plus le même sens. Pour la première fois plusieurs d’entre eux ont accepté de venir installer leurs œuvres à la Caverne du Dragon.

Jusqu’au au 23 août 2023

Centre d’Accueil du Visiteur

De 10h à 18h .Gratuit

- Cyclo’ découverte

Partez à la découverte du Chemin des Dames grâce à une visite guidée organisée à vélo. Au programme, Abbaye de Vauclair, Craonne… À partir de 8 ans. Munissez-vous de votre vélo personnel ou louez-en un à la Maison de Vauclair.

Dimanche 30 juillet à 10h et 14h

RDV au Centre d’Accueil du Visiteur | Déplacement en véhicule personnel

Durée : 2h30

Adulte : 9€ | -7ans : gratuit

Sur réservation | Réservez votre billet en ligne

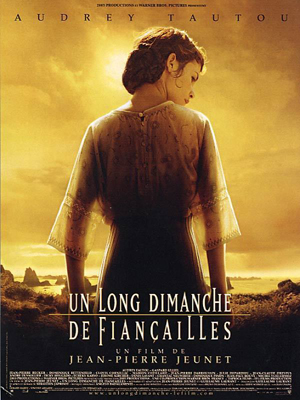

- Cinéma de plein air « Un long dimanche de fiançailles »

Cinq soldats français condamnés à mort en conseil de guerre, aux bras liés dans le dos. Cinq soldats qu’on a jetés dans la neige de Picardie un un soir de janvier 1917, devant la tranchée ennemie, pour qu’on les tue. Le plus jeune était un bleuet, il n’avait pas vingt ans.

Samedi 5 août à 20h

RDV au Centre d’Accueil du Visiteur

20 h : Les visiteurs pourront se munir d’un pique-nique et s’installer au centre de la « Constellation de la Douleur »

21h : Une courte conférence sera présentée pour échanger sur les troubles post-traumatiques après-guerre et la reconstruction familiale.

21h45 : Début du film.

Gratuit | Réservez votre billet en ligne

- Visite « à l’ancienne » de la Caverne du Dragon à la lampe de poche

Pénétrez dans la Caverne du Dragon par l’ancienne entrée et partez à la découverte de la carrière à la lampe de poche.

Samedi 12 août à 20h30

RDV au Centre d’Accueil du Visiteur

Durée : 1h30

Adulte : 9€ | -7ans : gratuit

Sur réservation | Réservez votre billet en ligne

- Atelier enfants « Le soldat et le Peintre, créer pour se souvenir »

Plusieurs artistes ont été mobilisés pendant la guerre. A travers l’œuvre de ces artistes, questionnez le lien entre art et mémoire et analysez la violence des combats de 14-18 par la force du témoignage de ces peintures.

Mercredi 16 août à 15h30

RDV au Centre d’Accueil du Visiteur

Durée : 1h30

Adulte : 6€ | Enfant : 9€ | -7ans : gratuit

Sur réservation | Réservez votre billet en ligne

- L’abbaye de Vauclair, du Moyen-Âge à aujourd’hui

Construite au Moyen-Âge, l’abbaye de Vauclair est ancrée dans l’histoire du Chemin des Dames. Abandonnée peu après la révolution française puis transformée en exploitation agricole au XVIIIe siècle, cette abbaye cistercienne devient un monument emblématique de la Première Guerre mondiale suite aux importantes destructions qu’elle subit de 1914 à 1918. Partez à la découverte de l’histoire de l’abbaye de Vauclair, du Moyen-âge à aujourd’hui, et foulez le sol de ce monument à l’histoire mouvementée.

Samedi 19 août à 14h

RDV au Centre d’Accueil du Visiteur | Déplacement en véhicule personnel

Durée : 2h

Adulte : 9€ | -7ans : gratuit

Sur réservation | Réservez votre billet en ligne

- Le fort de la Malmaison

La Caverne du Dragon – Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames vous propose de découvrir l’histoire de la bataille de la Malmaison à travers une visite guidée, menée par Vincent Dupont, chargé d’études scientifiques.

Dimanche 20 août à 14h

RDV au Centre d’Accueil du Visiteur | Déplacement en véhicule personnel

Durée : 2h30

Adulte : 9€ | -7ans : gratuit

Sur réservation | Réservez votre billet en ligne

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :

La Caverne du Dragon • Centre d’Accueil du Visiteur

RD 18 CD – 02160 OULCHES-LA-VALLÉE-FOULON

Tél. : 03 23 25 14 18 | Formulaire de contact | Réserver en ligne

Le programme complet à lire sur le site du département de l’Aisne